Oleh: Hardiansyah Fadli

Pasca konflik Aceh-RI ditandai dengan perdamaian antara kedua belah pihak melalui penandatanganan MoU di Helsinki, Finlandia pada tahun 2005. Dalam hal ini oleh Pemerintah RI, Aceh diberi wewenang untuk mengelola daerahnya sendiri. Wujud manifestasi MoU ini ialah dengan diberlakukannya UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh.

Berangkat dari UU PA diatas, Pemerintah Aceh dengan segala keistimewaan yang diberikan oleh Pemerintah RI untuk menentukan 3 hal penting yang berkaitan dengan keistimewaannya, yaitu: Bendera, Lambang dan Himne.

Berbicara tentang bendera, lambang dan himne tentu menuai pro kontra dalam tataran realisasinya tidak hanya diinternal rakyat Aceh sendiri bahkan terhadap pemerintah RI, seperti tahun 2013 silam terkait dengan bendera Aceh yang identik sama dengan bendera GAM terlepas dari perdebatan historis tentang penetapan bendera tsb.

Baru-baru ini hal yang menuai pro-kontra adalah tentang sayembara himne Aceh yang diselenggarakan oleh DPR Aceh. Pro-kontra ini terkait dengan penggunaan bahasa dalam lirik himne tersebut. Tanpa tedeng aling-aling DPRA menetapkan bahasa Aceh sebagai bahasa yang dipakai dalam lirik Himne Aceh sebagai bentuk penyeragaman bahasa. Kebijakan ini terkesan menafikan pelbagai suku yang notabenenya adalah penduduk asli Aceh sendiri.

Himne Aceh merupakan sebuah lagu nyanyian untuk mendeskripsikan secara spesifik tentang Aceh. Baik dalam hal kebudayaan dan lainnya tentu harus dengan esensi penjabaran yang yang sangat luas. Segala hal yang mencakup tentang Aceh, kiranya terlampir dalam bait lirik yang indah sebagai wujud rasa syukur keharibaan sang Pencipta. Maka mengetahui dan mempelajari Aceh dengan segala etniknya adalah sebuah kemestian.

Aceh adalah satu dari beberapa provinsi di Indonesia. Secara geografis Aceh terletak di ujung utara pulau Sumatera dan merupakan provinsi paling barat di Indonesia. Sebagai daerah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, Aceh juga dikaruniai panorama yang indah sangat cocok untuk dijadikan destinasi wisata. Selain itu, dari sisi seni dan budaya amatlah beragam di aceh. Ada banyak suku bangsa atau etnik yang mendiami daerah Aceh.

Aceh memiliki 13 suku bangsa asli, terdiri dari suku Aceh sebagai mayoritas yang mendiami wilayah pesisir mulai dari Langsa di pesisir timur utara sampai dengan Trumon di pesisir barat selatan. Suku lainnya adalah suku Gayo yang mendiami wilayah pegunungan di tengah Aceh. Selain itu juga dijumpai suku-suku seperti, Aneuk Jamee di Aceh Selatan, Singkil dan Pakpak di Subulussalam, Alas di Aceh Tenggara, Kluet di Aceh Selatan, Tamiang di Aceh Tamiang, dan Sigulai di Pulau Simeuleu.

Konsekuensi dari keanekaragaman suku bangsa yang mendiami wilayah Aceh ialah adanya keanekaragaman bahasa, seni dan budaya. Soal bahasa misalnya, jadi ada 13 bahasa berbeda-beda yang terdiri dari bahasa Aceh dengan penutur terbanyak, kemudian ada bahasa Gayo, bahasa Alas, bahasa Aneuk jamee, bahasa Singkil, bahasa Pakpak, bahasa Kluet, bahasa Melayu Tamiang, bahasa Sigulai, bahasa Lekon, bahasa Devayan, dan bahasa Haloban.

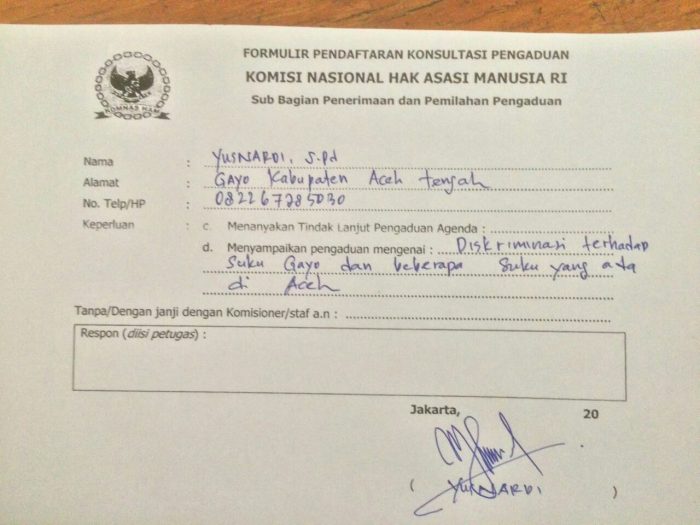

Penggunaan bahasa Aceh dalam himne Aceh jelas wujud dari diskriminasi terhadap keberagaman yang ada di Aceh. Keberagaman adalah sebuah keniscayaan. Menafikan keberagaman tentu tindakan diskriminatif dan melanggar poin sila ketiga pada Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Jelas kebijakan ini rentan memicu konflik SARA dan memecah belah persatuan rakyat Aceh. Seharusnya dalam pemilihan bahasa himne Aceh, hendaklah melihat Aceh secara komprehensif. Alasan menentukan bahasa Aceh dalam himne hanya karena suku Aceh adalah mayoritas terkesan mengedepankan primordialisme.

Seandainya penciptaan himne Aceh melalui sayembara yang telah usai dilaksanakan kemarin hanya untuk suku Aceh saja, tentu tidak akan menuai pro-kontra. Ini kan tidak, kegiatan tersebut diperuntukkan untuk seluruh rakyat Aceh, pemenang dari sayembara ini akan diplot lagu ciptaannya sebagai himne Aceh, diskrimatif bukan? Sebagai wakil rakyat yang notabenenya mewakili seluruh rakyat Aceh, DPRA bisa bersikap bijak dengan mengakomodasi seluruh etnik dengan menyiapkan juga sayembara himne Aceh untuk etnik-etnik yang lain. Dengan begitu, Aceh dengan keanekaragamannya memiliki beberapa himne berdasarkan bahasa pelbagai etnik ada didalamnya.

Namun, apabila DPRA tetap jua bersikukuh menciptakan lagu himne Aceh dengan menetapkan bahasa Aceh sebagai bentuk penyeragaman, tidak ada cara lain yang bisa minoritas lakukan selain LAWAN. Bentuk perlawanan kultural adalah cara yang paling efektif untuk melawan tindakan diskriminatif tersebut.

Pemberlakuanpenggunaan bulang bulu di Aceh Tenggara misalnya ini juga bisa dikategorikan sebagai bentuk perlawanan atas kesewenang-wenangan DPRA, secara tersirat penggunaan bulang bulu menegaskan bahwa SUKU ALAS ADALAH SUKU ALAS SENDIRI DAN JANGAN PAKSAKAN SUKU ALAS MENJADI SUKU ACEH. Salam Pergerakan, panjang umur perlawanan. Budaya te identitas te!!